"순자에 대한 오해 풀자"…장현근 교수 저서 펴내

"예의로 세상을 바로잡으려 한 공자의 후예였다"

(서울=연합뉴스) 임형두 기자 = 나뭇가지만 주목하다보면 숲을 잘못 파악할 수 있다. 의도적이든, 그렇지 않든 한번 생긴 오해는 자칫 고정관념으로 굳어지기 쉽다. 이 고정관념은 입에서 입을 거치고 시대에서 시대로 건너가면서 더욱 강해지기 마련이다.

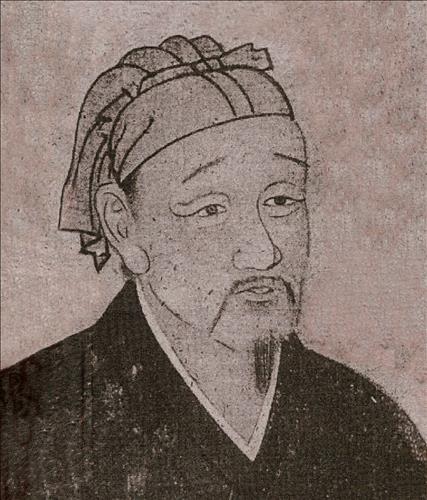

중국 전국시대의 사상가 순자(荀子)가 바로 그 대표적 인물이다. 대부분의 사람들은 그를 성악설(性惡說)의 주창자로만 알고 있다. 인간의 본성이 악하기 때문에 세상이 혼란스럽다는 것. 인간의 선한 본성을 믿지 않은 나쁜 사상가가 바로 순자라는 비난이다.

순자 전문자인 장현근 용인대 중국학과 교수는 저서 '순자: 예의로 세상을 바로잡는다'를 통해 맹자의 성선설(性善說)의 대척점에 있는 것처럼 보이는 순자의 성악설에 대한 오해를 풀어준다. 이 책은 한길사가 기획한 '인문고전 깊이읽기' 시리즈의 두 번째 권. 장 교수는 앞서 '맹자: 바른 정치가 인간을 바로세운다'를 내놓은 바 있다.

저자는 "순자가 주장한 성악설의 요지는 인간의 본성이 악하기 때문에 세상이 혼란스럽게 되었음을 설명하는 데 있는 것이 아니라 그 악한 본성을 제어할 인위, 즉 형정예악(刑政禮樂)을 강조하는 데 있다"고 말한다.

순자는 저서 '순자'의 '수신(修身)'편에서 선한 인간이 되기 위해 어떻게 수양해야 하는지 언급한다. 그 첫마디가 "선을 보면 숙연하게 스스로를 살펴봐야 하고, 선하지 못함을 보면 근심스레 스스로를 반성해야 한다"는 것이다. 선을 통해 인간으로서 자존을 확인하고 불선(不善)을 통해 자성의 잣대를 삼는다고 하겠다.

저자는 순자가 말한 '성'과 맹자가 말한 '성'은 개념이 서로 다르며, 두 사상가의 사상이 서로 반대되는 것이 아니라고 설명한다. 인간의 본성은 원래 좋은 색, 아름다운 소리, 좋은 맛, 이익, 편안을 추구하는 것이며, 그것이 나쁜 것이 아니라 자연이 원래 그러하다고 순자는 말했다는 것.

장 교수는 "순자가 인간의 본성이 악하다고 강조한 까닭은 모든 사람들에게 인위, 즉 선을 향해 매진하라고 권면하려는 것이었다"면서 "자연적 본성에 그대로 지배당하지 말고 수시로 자신에게 경각심을 일으키고 열심히 인위적인 노력을 가해 문화적 영웅이 되라는 것이 성악설을 주장한 좀 더 분명한 이유였다"고 강조한다.

그럼에도 성악설 때문에 순자는 역사적으로 무수한 오해에 시달려야 했다. 단순한 비판을 넘어 오랫동안 금서 목록에 갇혀 있었으며 아예 악인 취급을 받기 일쑤였다. '순자'에 대한 기존 선입견을 갖고 접근하노라면 긍정적인 측면을 놓치기 쉽다고 저자는 경계한다.

특히 송나라 이래 성리학자들은 순자의 사상을 통째로 이단으로 내몰았다. 그 강한 영향력 아래 있던 조선의 주자학자들도 덩달아 순자를 사문난적으로 몰아붙였고, 이는 지금도 정주(程朱) 성리학의 영향을 받은 유학자들은 순자를 강하게 거부한다.

순자에 대한 오해는 패도(覇道)의 긍정에서 출발한다. '사람의 본성은 악한데 선하게 되는 것은 인위 때문이다'는 주장도 있다. 하지만 순자의 패도는 현실정치에서 신(信)의 가치를 강조하기 위함이었고, 순자의 성악설은 선한 사회를 만들어가기 위함이었음을 저자는 진지하게 상기시킨다.

실제로 순자는 사람이 태생적으로 악한 존재라고 말한 적이 없다. 그럼에도 인간을 태어나면서부터 악한 존재로 본 '나쁜' 사람으로 낙인이 찍혔다. 저서 '순자'의 대부분이 왕도를 외치고 있음에도 순자는 도덕이 아닌 힘으로 세상을 지배하려 한다는 오명을 뒤집어써야 했다. 순자가 숲을 가리켰으나 비판자들은 나뭇가지만 주목한 채 질타를 쏟아부어온 것이다.

장 교수는 책에서 '순자'의 전체 내용을 소개한 뒤 모두 10개의 키워드를 통해 깊이 읽기를 시도한다. '하늘이 낳고 사람이 이룬다'는 '천생인성(天生人成), '본성을 바꾸어 인위를 일으킨다'는 '화성기위(化性起僞)', '도의를 따를 뿐 군주를 따르지 않는다'는 '종도불종군(從道不從君)', '예의와 음악은 한 가지에서 나왔다'는 "예악일원(藝樂一元)' 등이 그것이다.

장 교수는 "다른 선배 유학자들과 마찬가지로 순자도 무척 공자를 닮고 싶어했다"며 "'논어'가 '학이(學而)'에서 시작해 '요왈(堯曰)'로 끝나듯이 '순자' 역시 '권학(勸學)'에서 시작해 '요문(堯問)'으로 비슷하게 끝난다. 그만큼 순자는 공자철학의 정통 계승자임을 드러내고 싶어했다"고 말한다. 예컨대 우리 역사의 다산 정약용만 해도 그 저서에서 '순자'의 내용과 같은 언급을 많이 하고 있다는 것. 순자 학문과 실천의 목적은 모든 방면에서 예가 실천되는 나라를 만드는 것이었다고 저자는 보고 있다.

한길사. 416쪽. 1만8천원.

[저작권자ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]