"소련 공군 50년 11월부터 참전…미군 전투기 등 1천300여대 격추"

|

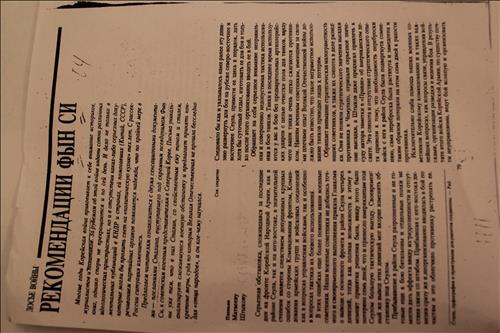

| △ 스탈린이 '핀시'라는 가명으로 1950년 9월 27일 북한 주재 슈티코프 소련 대사에게 보낸 훈령이 담긴 문서. |

<6·25 65주년> 스탈린, 인천상륙 이후 직접 인민군작전 지시

러시아 고문서 자료…"소련 군사고문단, 상륙작전 의미 이해못해"

"소련 공군 50년 11월부터 참전…미군 전투기 등 1천300여대 격추"

(모스크바=연합뉴스) 유철종 특파원 = 옛 소련과 러시아는 공식적으론 6·25 전쟁 참전 사실을 인정하지 않고 있다.

미군과의 직접 대결로 한국전이 제3차 세계대전으로 번질 것을 우려한 소련 지도자 이오시프 스탈린이 전쟁 당시부터 소련군의 개입사실을 극비에 부쳤고, 이후로도 소련과 러시아 정부가 참전을 공식적으로 시인하지 않기 때문이다.

당초 김일성의 남북한 무력통일 계획에 동의하면서 무기제공과 군사고문단 파견 등의 간접지원에 머물려고 했던 소련은 그러나 유엔군의 참전으로 북한 인민군이 궁지에 몰리자 군단 규모의 전투 비행단을 비밀리에 중국 동북 지역에 파견해 북-중 국경 지대와 38선 이북 북한 상공에서 유엔군을 상대로 직접 싸운 사실이 각종 사료와 참전 군인들의 증언을 통해 속속 확인되고 있다.

심지어 스탈린이 직접 북한 내 소련 군사고문단에 인민군의 효과적 전쟁 수행을 위한 구체적 작전까지 지시한 사실도 드러났다.

23일 스탈린이 '핀시'라는 가명으로 1950년 9월27일 북한주재 소련대사 테렌티 슈티코프에게 보낸 훈령(러시아 대통령문서 보관소 문서군3, 목록65, 문서철827, 90~93쪽)에 따르면 스탈린은 그해 9월 15일 인천상륙 작전에 적절히 대응하지 못한 북한 인민군과 소련 군사고문단의 실수를 강하게 질책하면서 구체적 작전 방향을 지시했다.

스탈린은 "소련 군사고문들이 적군의 제물포(인천) 상륙 작전이 갖는 전략적 의미를 이해하지 못하고 상륙 작전의 심각한 의미를 부인했다"면서 "이 같은 무지와 전략적 경험 부족이 (남쪽으로부터) 서울로 군대(인민군)를 이동시킬 필요성에 의문을 갖게 하고 실제로 군대 이동을 연기시킴으로써 적군에 유리하게 7일을 허비하고 말았다"고 지적했다.

스탈린은 "통신, 군대 지휘, 정찰, 전투 수행 등의 분야에서 우리 군사고문단의 북한 인민군 사령부에 대한 지원이 형편없다"면서 "이 때문에 인민군이 사실상 통제 불능의 상태에 빠져 맹목적 전투를 벌이면서 군종(軍種) 간 공조를 이뤄내지 못하고 있다"고 꼬집었다.

그러면서 남동쪽으로부터의 조직적 인민군 이동과 서울 동남부 지역에서의 조속한 새 전선 구축을 위해 ▲ 사단에서 분리된 강력한 후위 부대의 엄호를 통해 본대를 신속히 북쪽으로 이동시키고 ▲ 본대는 전투를 통해 이동로를 확보할 수 있도록 개별 부대 단위가 아니라 밀집해 이동하도록 하며 ▲ 선발 부대가 본대가 이동하는 지역의 산길, 고개, 교량, 교차로 등을 장악하고 부대가 이동할 때까지 통제를 유지하도록 할 것을 군사고문단에 지시했다.

인민군에 배치된 소련 군사고문단은 단 한 명도 한국군이나 유엔군에 포로로 붙잡혀서는 안 된다는 지시도 덧붙였다.

소련 공군이 한국전에 비밀리에 참전한 사실을 보여주는 사료들도 확인됐다.

러시아군 총참모부 산하 역사·고문서 및 군사·기록센터 유리 세민 소장 등이 1994년 11월 역사분야 학술 전문 월간지 '보프로시 이스토리이'(역사 문제)에 기고한 '소련의 한국전 참전(새로운 자료들)' 제하의 보고서는 지금까지 참전 군인들의 증언으로 알려졌던 소련 공군 제64독립전투항공군단(제64항공단)의 한국전 참전 상황을 상세히 소개하고 있다.

기밀 해제된 한국전 관련 자료들을 토대로 작성된 이 보고서에 따르면 제64항공단은 1950년 11월부터 휴전협정이 체결된 1953년 7월까지 전투에 참여했다.

제64항공단 사령부는 처음에 중국 동북부 선양(瀋陽)에 자리 잡았고 전투기들은 선양, 안산(鞍山), 단둥(丹東) 등의 군용비행장에 주둔했다. 전쟁 말기 사령부는 단둥으로 옮겨갔고 새로운 비행장도 건설됐다.

항공 부대들은 8~14개월 정도 전투에 참여한 뒤 교체됐으며 전체 전쟁 기간에 모두 12개 항공사단이 교대로 참전했다.

항공단은 중국 동북 지역의 중요 산업 ·행정 시설들을 보호하고 압록강의 수풍댐, 압록강 철교, 북한 내 평양-원산 구간 이북 지역을 지키는 임무를 수행했다.

보고서에 따르면 항공단 소속 전투기들은 모두 6만3천229회 출격해 1천790회의 공중전에 참여하면서 유엔군 전투기 및 전폭기 1천309대를 격추했다. 반면 소련군은 120명의 조종사가 사망했고 335대의 전투기를 잃는데 그쳤다.

1951년 9월부터 1952년 8월까지 제64항공단을 지휘한 게오르기 로보프 소장은 1990년 군사전문지 '아비아치야 이 코스모나프티카'(항공·우주) 10월호에 기고한 '북한의 하늘에서'란 참전기에서 "항공단에 3개 항공사단과 2개 방공사단, 항공기술사단 등이 편제돼 1952년부터는 병력 규모가 2만6천명 수준에 이르렀으며 전쟁이 끝날 때까지 이 수준이 유지됐다"고 소개했다.

소련 공군 조종사로 1950년 말부터 한국전에 참전해 약 1년 동안 중국ㆍ북한 국경 지역과 북한 내륙 지역에서 싸운 퇴역 장성 세르게이 크라마렌코는 지난 2011년 연합뉴스와의 인터뷰에서 "소련 공군이 전투에 참여하고 있다는 사실을 숨기려고 조종사들에겐 중국 인민해방군 군복을 입히고, 소련제 미그(MiG) 전투기에는 북한 공군기 마크를 붙이도록 했다"고 전한 바 있다.

그는 "참전 초기에는 조종사들이 상호 교신에서 러시아어를 사용하는 것도 금지하고 사전 교육한 기본 한국어로 소통하도록 했다"고 덧붙였다.

이 모두가 소련군 참전 사실이 알려져 한국전이 제3차 대전으로 번지는 것을 우려한 스탈린의 지시에 따른 것이었다.

러시아과학아카데미 동방학연구소에서 1950~1960년대 북-소 관계를 연구하고 있으면서 연합뉴스에 스스로 찾아낸 6·25 관련 자료를 제공한 신세라(박사과정 수료)씨는 "1990년대부터 시작된 러시아 문서보관소의 자료 공개와 비밀해제 덕분에 스탈린의 한국전 개입 사실과 소련 군사고문단의 활동, 제64항공단의 참전 상황 등을 보다 구체적으로 확인할 수 있게 됐다"고 설명했다.

[저작권자ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]