3국 미의식…완만한 한국, 과장하는 중국, 압축의 일본

지상현 '한중일의 미의식' 출간

(서울=연합뉴스) 김정선 기자 = "세 나라는 비슷한 점이 무척 많다. 인종도 비슷하고 인접한 지역에 살며 기후와 산물도 비슷하다. 유교와 불교가 융성하고 쌀을 주식으로 하며 서로 간의 왕래도 많아 비슷한 건축 양식을 갖고 있다."(8쪽)

사람들은 그럼에도 한중일 문화에는 상이한 점이 분명히 있다고 말한다.

지상현 한성대 미디어디자인컨텐츠학부 교수는 그 차이 중 하나로 '처마 선'을 꼽으며 이것의 곡선성은 한중일의 매우 큰 심리적 차이에서 비롯한 것일 수 있다고 바라본다.

중국 저장성에 있는 해녕해신묘전(海寧海神廟殿), 한국의 대표적 궁궐인 경복궁 근정전, 일본을 대표하는 사찰 도다이지(東大寺) 금당을 예로 들었다.

지 교수는 "이 세 건물의 처마 선을 보면 중국은 매우 곡선적이고 일본은 거의 직선이다. 한국은 그 중간쯤"이라며 "이런 차이는 세 건물만이 아닌 한중일의 전반적 처마 선에서 나타난다"고 설명한다.

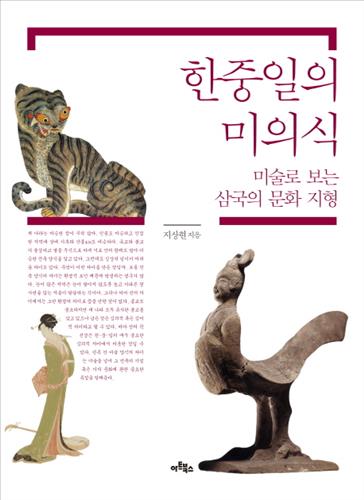

신간 '한중일의 미의식'(아트북스)은 모든 미술 양식은 "그것을 만들고 즐긴 사람들의 심리적 특징에 많은 영향을 받는다"는 측면에서 인접국 3국의 미의식을 다양한 각도에서 고찰한다.

저자는 중국의 옛 건축물을 보면 과도하다 싶을 정도로 휘어 올라간 처마가 많다고 말한다.

이에 비하면 한국의 곡선은 상당히 느슨하다면서 "한국적 아름다움의 핵심은 완만함에 있다고 할 수 있을 것"이라며 "사뿐히 접어 올라간 버선코처럼" 그렇다고 적었다.

일본 미술에 대해선 매우 직선적이고 간결하다는 생각이 든다고 저자는 밝힌다.

처마의 선이 좀 휘어 올라간 듯이 보이지만 이는 아래에서 올려 찍었기 때문에 그렇지 실제로 보면 거의 직선이라고 한다.

저자는 "그들이 좋아하는 것은 직선이라기보다는 간결성이고 규칙성이라고 하는 것이 옳아 보인다"며 "장식이나 유기적 형태의 화려함보다는 기하학적 비례에서 나오는 전체적 균제미를 더 중시하는 것 같기 때문"이라고 부연한다.

한국은 어떨까. 책은 "궁궐이나 사찰의 처마를 보면 건물 중앙에서는 완만하게 올라가다 처마 끝에서 날아갈 듯 올라간다"고 묘사한다.

저자는 "우리 것이라고 인상을 과장하는 것이 아니다"면서 완만한 성질과 역동성을 모두 살릴 수 있는 이런 양면성은 우리 미술 문화 전체를 관통하는 중요한 특징이라고 결론짓는다.

책에서 흥미로운 부분은 한중일의 미술 양식을 강박이라는 관점에서 묘사한 3장이다.

"중국 미술품에서 보는 극한의 기교가 중국 곡예단의 그것과 유사해 곡예적 강박이라고 비유했다. 한국의 사례들은 불교나 성리학과 같은 당대의 지배 이데올로기와 관련된 강박들이다. 그래서 이를 이념적 강박이라고 이름 지었다. 반면 일본은 기하학적 정확성과 균제미에 대한 집착을 읽을 수 있다. 이런 집착의 밑바탕에는 탐미적 태도가 숨어 있다. 그래서 일본의 강박을 탐미적 강박이라고 했다."(149쪽)

책은 3국과 관련된 불상, 회화 양식 등을 분석한 뒤 각국의 기저문화를 이렇게 정리했다.

"한국은 은유와 해석을 좋아하고 사고의 유연성, 융통성이 큰 기질적 특성을 갖고 있다고 할 수 있다. 중국은 관계 의존성이 매우 크고 구체적·시각적 사고에 능하다. 일본은 한국과 중국에 비해 개인주의적이며 따지고 분석하기를 좋아한다."(355~356쪽)

368쪽. 2만원.

[저작권자ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]