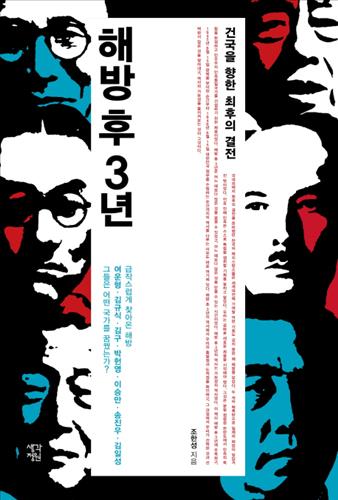

해방 후 치열했고 뜨거웠던 3년을 돌아보다

조한성 신간 '해방 후 3년'

(서울=연합뉴스) 고은지 기자 = 1945년 8월 15일. 우리나라는 해방됐다.

그러나 우리는 광복의 기쁨을 온전히 누릴 수 없었다.

타의로 이뤄진 해방이라는 한계 속에서 광복 직후 한반도는 미국과 소련에 의해 남북으로 갈라졌기 때문이다.

이후 1948년 8월 15일 민주공화국 대한민국이 수립되기까지 3년간 한반도는 치열하고도 격렬한, 그리고 뜨거운 시간을 보내게 된다.

조한성 민족문제연구소 선임연구원이 쓴 '해방 후 3년'은 1945∼1948년 한국의 대표적인 민족 지도자 7인이 민족의 완전한 독립과 신국가 수립을 두고 벌인 최후의 결전을 다룬다.

주인공은 여운형, 박헌영, 송진우, 김일성, 이승만, 김구, 김규식이다.

일제 강점기 이들은 독립이라는 같은 꿈을 위해 따로 또 뭉치면서 싸웠지만, 해방 직후에는 서로 다른 노선을 걸었다.

저자는 여운형, 김규식, 김구는 '민족', 박헌영과 김일성은 '혁명', 송진우과 이승만은 '권력'이라는 키워드로 정리했다.

여운형, 김규식, 김구는 분단에 반대하며 통일정부 수립을 끝까지 주장했다. 다만 여운형은 중도좌파, 김규식은 중도우파, 김구는 우파로 사상적으로는 다소 엇갈렸다.

서로 다른 성향에도 통일국가라는 공통의 목적을 가졌던 이들 3명과 달리 우익의 대표 지도자였던 송진우와 이승만은 좌파 세력에 매우 배타적이었고, 분단을 불사하며 한국의 단독정부 수립을 추진했다.

박헌영과 김일성은 민족통일보다는 혁명에 방점을 찍었다. 그리고 박헌영은 훗날 김일성 일파에 의해 숙청된다.

저자는 각 장에 한 명씩, 해방 직후부터 1947년 제2차 미소공동위원회가 종료되는 시점까지 이들이 어떤 꿈과 지향을 가지고 민족국가를 건설하려고 했는지 서술한다.

그리고 마지막 8장에서는 제2차 미소공동위원회 종료 이후부터 1948년 대한민국 정부가 수립되는 과정을 다뤘다.

책의 순서는 이들이 해방 후 활동을 개시한 순서나 귀국한 순서에 따라 배열했다.

저자는 서문에서 "해방 후 3년 민족국가의 건설을 위해 싸웠던 사람들의 이야기를 시작한다"며 "그들의 삶 속에서 '역사의 가능성'을 확인하자"고 책을 쓴 이유를 설명했다.

생각정원. 360쪽. 1만6천원.

[저작권자ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]