1980년대 대공원 생기면서 3년 만에 복원 공사 마무리

|

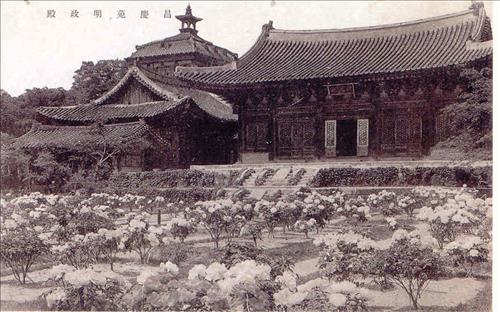

| △ 창경궁 명정전 흑백 엽서. <<문화재청 제공>> |

<궁궐100년> ② 창경궁, 유원지에서 궁으로 돌아오기까지

일제강점기 동물원, 식물원 조성하고 '창경원' 개칭

1980년대 대공원 생기면서 3년 만에 복원 공사 마무리

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = 성종은 세조, 예종, 덕종과 혼례를 올린 세 명의 대비를 위해 1483년 창경궁(昌慶宮)을 지었다. 원래 이곳은 세종이 왕위에 오르면서 상왕으로 물러난 태종의 거처인 수강궁(壽康宮)이 있던 자리였다.

창덕궁과 붙어 있는 창경궁은 샛길로 서로 왕래가 가능했고, 창덕궁의 주거 공간을 보충해 주기도 해 하나의 궁역으로 인식되기도 했다.

창경궁 역시 경복궁처럼 임진왜란 때 모든 건물이 불탔고, 광해군 8년(1616)에 재건됐다. 그러나 이괄의 난이 일어난 1624년과 순조 치세인 1830년 또다시 화마를 겪어 여러 전각이 소실됐다.

고종은 창덕궁에서 생활할 당시 창경궁 명정전(明政殿), 통명전(通明殿)과 영춘헌(迎春軒) 주위에서 문신들과 함께 경전을 강론하기도 했으나, 임오군란과 갑신정변 이후 경복궁으로 이어(移御)하면서 궁으로서의 활용 빈도가 낮아졌다.

을사늑약을 체결하고 고종을 권좌에서 끌어내린 일제는 1909년 창경궁에 동물원과 식물원을 설치하고 공개 관람을 시작했다.

1911년에는 박물관을 짓고 명칭도 격을 낮춘 창경원(昌慶苑)으로 바꿨다. 이때 일제는 '백성에게 실물교육을 시키고 그들의 위안 장소로 쓰도록 하라'는 설립 이유를 댔다.

일제는 36년간 창경궁을 지속적으로 파괴했다. 1910년대는 창경궁과 종묘 사이에 길을 내면서 두 곳을 갈라놓았고, 문정전(文政殿) 근처 언덕에 장서각을 세웠다.

나아가 1922년에는 벚나무를 대량으로 심고 동식물원을 확장했으며, 1924년에는 낙타와 타조를 가두기 위한 우리를 건설하고 야간 개장을 실시했다.

창경궁은 광복 직후에도 궁으로 회귀하지 못한 채 동물원과 식물원으로 쓰였다. 한국전쟁 중에는 문을 닫았고, 1·4 후퇴 때는 모든 동물이 추위와 배고픔에 죽었다.

그러나 전쟁이 끝난 1954년부터는 다시 벚꽃 명소로 명성을 떨쳤으며, 정부는 1970년대까지 온실과 생물 표본관을 보수하고 하마와 물개를 위한 옥외 공간을 설치하는 등 위락 시설을 계속 늘렸다.

특히 1969년에는 동물원과 식물원 개장 60주년을 맞아 열대동물관과 식물원 동·서관을 개관했다.

창경궁은 1984년 서울대공원이 문을 열면서 비로소 조선 궁궐로 돌아갔다. 정부는 대공원 개원에 앞서 1983년 동물과 온실식물, 생물 표본을 이관하고 공개 관람을 폐지했다.

궁으로의 복원은 조선의 궁궐 정전 중 역사가 가장 유구한 명정전 일대를 원형에 가깝게 처리하고, 궁궐 양식에 맞지 않는 시멘트 건물은 철거하며, 왕궁 조경의 특성을 살리고, 야간 공개를 금지한다는 네 가지 원칙 아래 진행됐다.

복원 공사는 1986년까지 이어져 일본식 건물은 대부분 사라졌고, 1992년에는 장서각이 헐렸다.

또 벚나무가 있던 자리에 소나무와 단풍나무, 느티나무, 참나무, 잣나무 등 우리나라 중부 지방에 자생하는 조경수를 식재했다.

창경궁은 경복궁과 창덕궁에 비해 규모는 작지만, 정문인 홍화문(弘化門)과 옥천교(玉川橋), 명정전이 잘 보존돼 있다.

다만 후원 연못인 춘당지(春塘池) 주변에는 일제강점기 이왕가박물관을 만들 때 상인에게 매입한 팔각칠층석탑(보물 제1119호)과 등록문화재로 지정된 대온실이 남아 있다.

이상해 성균관대 명예교수는 "일본 사람들은 경복궁과 종묘를 없애 조선 왕조의 맥을 완전히 끊는 대신 창경궁을 창경원으로 만들고 사직단을 공원으로 바꾼 것 같다"며 "광복 이후 창경궁의 역사는 일제의 잔재를 털어내는 과정이었다"고 말했다.

[저작권자ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]