2. 연준의 독립성은 대형 은행의 견제받지 않는 권력을 보장한다

3. 연준은 공공의 이익이 아닌 대형 은행의 이익에 따라 움직인다

|

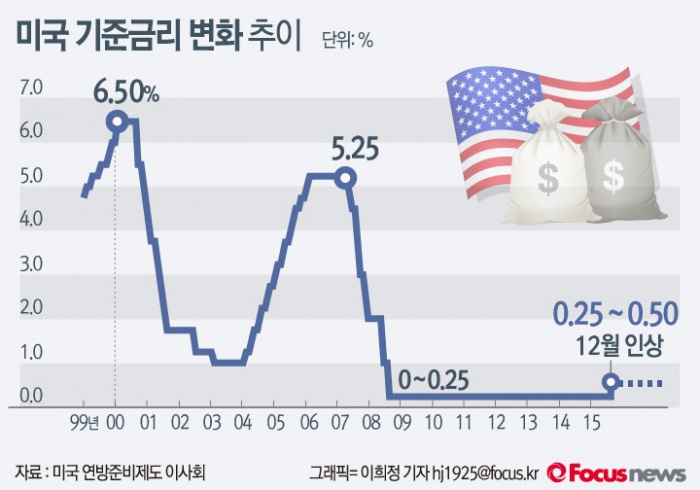

| △ [그래픽] 미국 기준금리 변화 추이 |

(서울=포커스뉴스) 지난 17일, 전 세계의 눈은 또 다시 재닛 옐런 연방준비제도(연준) 의장의 입만 바라봤다. 마치 수상자를 발표하듯 긴장감 속에서 옐런 의장은 금리 인상을 결정했고 세계 경제 시장은 즉각 반응했다. 미 연준의 금리 인상에 따른 각종 경제 전망도 우후죽순 쏟아져 나왔다.

세계 경제를 움직이는 연준. 그들은 누구이며 무엇을 쥐고 있는 것일까. 이스마엘 호세인 자데 미국 드레이크대 교수는 18일(현지시간) 미국의 진보매체 카운터펀치에 '누가 연준을 소유하고 있으며 왜 연준은 베일에 가려져 있을까?'라는 제목의 글을 기고했다. 자데 교수는 연준의 모든 것이 베일에 가려져 있다고 말한다. 누군지도 모르는 이들이 세계 시장의 안정성, 경제 성장, 이자율을 좌우한다는 것이다.

◆ 첫 번째 오해: '연방준비제도'의 소유주는 '연방 정부'다?

연방준비제도(Federal Reserve Bank)와 연방정부(Federal government). 공통적으로 들어가는 '연방'이라는 명칭 때문에 대부분의 사람들은 연준을 정부의 공공기관으로 생각한다. 이는 사실과 다르다. 연준은 사적 은행의 은행 즉, 사금융기관으로 연방정부와 전혀 관련이 없다. 보통의 사기업처럼 주주의 이익에 따라 움직이는 기관이다.

이는 근거 없는 루머가 아니다. 1920년대 의회의 은행·통화위원회 의장이었던 루이스 맥파든은 "몇몇 사람들은 연준이 미국 연방정부 소속인 것으로 생각하지만, 그들은 미국 국민을 희생양삼아 사적 이익을 취하려는 이익집단"이라고 말했다.

연준의 소유주에 대한 논란은 그 탄생부터 시작됐다. 미국 전체가 중앙은행을 설립할 것인가, 거대 은행의 연합체인 연준을 설립할 것인가를 두고 갈라졌다. 미국 3대 대통령 토머스 제퍼슨은 "화폐 발행권을 거대 은행에 맡긴다면 은행들은 후손들이 모두 길거리에 나앉을 때까지 미국 국민의 재산을 빼앗아 갈 것"이라며 정부 소유 은행의 필요성을 주장했다.

하지만 승리는 연준이었다. 1836년 앤드루 잭슨 당시 미국 대통령은 중앙은행이 필요하지 않다는 견해를 내세우며 미합중국은행 설립 허가 갱신을 승인하지 않았다. 이후 1913년 우드로 윌슨 대통령이 연준법에 서명했고, 거대 은행들은 지난한 투쟁 끝에 철저한 독립성을 보장받은 연준과 화폐 발행권을 손에 쥘 수 있었다.

◆ 두 번째 오해 : 연준의 '독립성'은 무엇인가?

연준이 가장 앞세우는 가치는 '독립성'이다. 독립성을 바탕으로 정치, 경제적 영향력에서 벗어나 기술적으로 적절한 통화 공급량을 조절한다는 것이다.

그러나 연준의 독립성은 정치, 경제적 권력뿐만 아니라 한 사회를 구성하는 유권자의 개입까지 차단한다. 즉, 권력으로부터 보호하려던 독립성이 역설적으로 대형 은행들의 견제 받지 않는 권력을 보장하는 장치가 된 셈이다.

◆ 세 번째 오해 : 연준은 공공의 이익을 따른다?

통화 정책의 목적은 다음과 같다. 시장의 수요에 맞춰 화폐를 공급하고, 시장 거품을 줄이고, 구매력을 향상시켜 시장 안정성을 확보하고 경제를 성장시키는 것이다.

초기 연준은 제 역할을 다했다. 연준은 대공황과 세계 2차대전이 발발하기 전까지 의회, 백악관, 재정부의 규제 하에 있었다. 덕분에 연준의 통화정책은 본래의 목적을 달성할 수 있었다. 수많은 데이터와 자료를 바탕으로 연구한 결과 "연준이 규제 기관의 감시를 받았던 10년은 미국 경제 성과가 가장 좋았던 10년과 일치한다"는 견해도 있다.

문제는 무소불위의 권력으로 아무런 간섭도 받지 않는 지금의 연준이다. 연준은 시장에서 에너지 가격, 신흥 시장, 닷컴 버블, 주택 버블 등을 부추겼다. 그 결과 중산층은 몰락했고 돈은 금융 재벌에게로 흘러들어갔다.

대다수의 경제학자들은 특히 2008년 글로벌 금융위기가 연준이 거대 은행의 이익을 대변하고 있다는 것을 방증한다고 주장한다. 연구 결과에 따르면 2008년 이후 불평등 수치가 급격히 증가했으며 이후 파산한 중산층들의 돈은 연준의 주인인 대형 은행으로 흘러들어갔다.

◆ 연준, 이대로 둬야 하나?

소수의 상업 은행이 과도한 자본 수입을 얻고 있고, 금융 불안의 주요 원인을 제공하고 있다는 사실에 대해선 이의를 제기하는 사람은 없다. 실제로 통화발행권을 국가가 아닌 상업은행이 갖는 경우는 흔하지 않다. 미국과 홍콩, 마카오 정도다. 대부분은 국가가 세운 중앙은행에 화폐발행권을 위임하는 형식이다. 한국은행도 마찬가지다.

자데 교수는 금융 시장의 반복되는 위기를 끝내기 위해선 중앙은행은 공공의 소유가 돼야 하고 민주적 통제 하에 운영돼야 한다고 주장한다. 중앙은행이 공공의 소유가 된다면 소수 금융 자본의 힘에 휘둘리지 않을 것이고 은행은 공공의 이익에 부합하는 투자를 하는 선순환 구조가 형성될 수 있기 때문이다.

자데 교수는 궁극적으로 필요한 것은 '정치'라고 주장한다. 연준의 민낯을 공개하고 소수 대형은행이 아닌 다수의 국민의 이익을 대변할 수 있는 중앙은행으로 거듭나도록 다수의 의견을 형성해야 한다는 것이다.

정답은 없다. 연준이 세계 경제 위기를 안정적으로 해결했고, 정부로부터 완전한 독립성을 갖출 수 있는 기구로서 완벽한 대안이 없다는 게 아직까진 다수의 견해다. 그럼에도 불구하고 세계 경제를 쥐고 흔드는 연준에 대한 곱지 않은 시선과 비판의 목소리는 끊이지 않을 것으로 예상된다.(워싱턴/미국=게티/포커스뉴스)미국 중앙은행인 연방준비제도 워싱턴 본부 건물. 이스마엘 호세인 자데 미국 드레이크대 교수는 18일(현지시간) 미국의 진보매체 카운터펀치에 '누가 연준을 소유하고 있으며 왜 연준은 베일에 가려져 있을까?'라는 제목의 글을 기고했다. (C)게티이미지/멀티비츠(워싱턴/미국=신화/포커스뉴스) 재닛 옐런 미국 연준 의장이 9월 17일(현지시간) FOMC를 마친 후 기자회견을 갖고 연준이 제로금리를 유지하기로 결정한 것에 대해 설명하고 있다. 신화/포커스뉴스 (워싱턴/미국=게티/포커스뉴스) 연준이 세계 경제를 움직이는 힘은 화폐발행권에서 나온다. 영국의 대 자본가 메이어 암셀 로스차일드는 "내가 한 국가의 화폐 발행권을 장악할 수 있다면 누가 법률을 제정하든 상관치 않겠다"고 말했다. (C)게티이미지/멀티비츠(서울=포커스뉴스) 연준은 16일(이하 현지시간) 통화정책 결정기구인 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열고 만장일치로 현행 0.00%∼0.25%인 기준금리를 0.25%~0.50%로 0.25%포인트 인상해 9년 6개월만에 '제로(0)' 금리 시대를 마감했다.

[저작권자ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]