|

| △ 카이퍼벨트1.jpg |

(서울=포커스뉴스) 태양계 끝 9번째 행성의 존재 가능성이 제기됐다. 카이퍼벨트에 행성이 존재하지 않는다는 정설을 깨는 주장이다.

영국 일간 가디언은 20일(현지시간) "미 천문학자들이 태양계 끝에 9번째 행성이 존재한다는 것을 보여주는 증거를 발표했다"고 보도했다.

매체는 "캘리포니아공과대학(Caltech) 천문학 연구진이 '9번째 행성'이라고 칭하는 이 행성의 규모는 지구의 4배, 질량은 10배에 달한다"며 "태양 한 바퀴를 도는데 1만년~2만년이 걸릴 정도로 긴 궤도를 가졌다"고 전했다.

또한 연구진은 "9번째 행성은 지구에서 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 그간 탐사망에 포착되지 못했을 것"이라며 "9번째 행성과 태양 간 최소거리는 명왕성 간 최소거리보다 15배 멀다. 행성은 최소거리 지점을 통과한 후 태양으로부터 930억마일(약 1500억km) 떨어진 미지의 세계로 들어간다"는 분석을 내놓았다. 지구와 태양 간 거리(약 1억5000km)의 1000배에 달한다.

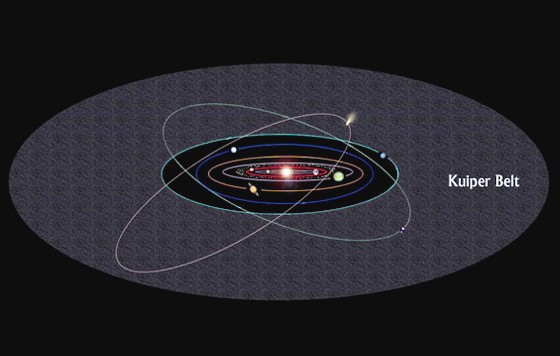

캘리포니아공대 소속 천문학자 마이크 브라운과 콘스탄틴 바티진은 "태양계 밖에서 이상한 신호를 감지했다"며 "카이퍼벨트 안쪽 명왕성이 위치한 지역에서 13개의 얼음 물질이 특이한 방식으로 정렬돼 있다. 하지만 이는 불가능하다"고 밝혔다. 카이퍼벨트는 태양으로부터 약 30~50AU떨어진 거리에서 태양 중력에 이끌려 공전하고 있는 천체집합체를 말한다. 이들은 태양계가 생성되던 약 50억년 전 행성으로 성장하지 못한 잔해들로 추정되며 도넛모양으로 밀집돼 있다.

연구진은 13개의 물체 중 6개가 같은 방향으로 궤도를 돌고 있다는 것을 발견했다. 브라운은 "태양을 중심으로 놓고 태양계를 아래로 바라보면 이 6개 얼음물체가 모두 9시 방향을 바라본다는 것을 알 수 있다"며 "물체들의 궤도는 모두 태양계 8개 행성과 같은 각도로 기울어져 있다"고 언급했다.

이 현상을 설명하려면 두 가지 난관을 풀어야 했다. 우선 카이퍼벨트가 이 얼음물질들을 같은 궤도로 돌도록 할 만큼 충분한 암석 잔해를 가졌는지에 관해서다. 만약 가능하다면 카이퍼벨트는 현재 알려진 것보다 100배 더 커야 한다. 컴퓨터로 수차례 시뮬레이션을 한 결과 가능하다는 것이 드러났다. 이에 대해 신문은 가설이 정설을 밀어내는 상황이라고 표현했다.

다음 난관은 '새로운 행성'의 존재 유무다. 연구진은 첫 시뮬레이션에서 얼음 물체들 주위를 도는 행성이 없다는 결론을 얻었다. 이어 얼음 물체의 긴 궤도 중앙에 거대한 행성이 있다는 가설을 세웠다. 태양계를 위에서 내려다 볼 때 거대 행성이 카이퍼벨트 얼음 물체들과는 반대 방향, 즉 3시 방향을 향해 돈다는 가설이다.

시뮬레이션 결과 거대 행성은 얼음 물체들이 태양계 행성과 수직(반대) 방향으로 돌도록 할 수 있었다. 또한 연구진은 그 후 시뮬레이션과 같은 물체 4개를 발견했다. 가설이 보다 확실해지고 있는 것이다.

브라운은 가설에 확신이 없어 처음에는 "입이 떡 벌어졌다"며 "천문학 학술지에 자세히 실을 것"이라고 밝혔다. 그러면서도 시뮬레이션 결과이기 때문에 공표할 단계는 아니라고 덧붙였다.

영국 옥스포드 대학 소속 천문물리학자인 크리스 린토트는 "오랫동안 외행성 존재 가능성을 제기해왔지만 이번이 가장 구체적이고 설득력있는 분석"이라고 평했다.

한편 브라운은 명왕성을 '태양계 행성'이라는 지위를 박탈한 학자다. 그는 "명왕성이 태양계 행성이 아니라는 사실에 경악을 금치 못했던 사람들은 9번째 행성에 다시 한번 놀라게 될 것"이라며 "연구를 계속해서 이어나가겠다"고 밝혔다.영국 매체 가디언은 20일(현지시간) "미국 캘리포니아공과대학(Caltech) 천문학 연구진이 태양계 끝에서 '9행성'을 발견했다"고 보도했다. 사진은 9행성의 궤도를 나타내는 모습.<사진출처=Caltech>카이퍼벨트는 태양으로부터 약 30~50AU 떨어진 거리에서 태양 중력에 이끌려 공전하고 있는 천체집합체를 말한다. 이들은 태양계가 생성되던 약 50억년 전 행성으로 성장하지 못한 잔해들로 추정되며 도넛모양으로 밀집돼 있다.<사진출처=위키백과>

[저작권자ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]